|

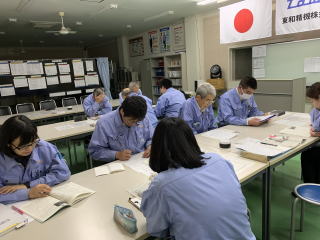

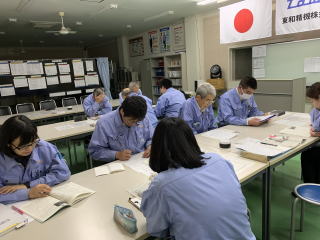

毎月月末の金曜日夕方に人間学研究会があります。致知出版社の月刊誌「致知」の中から2つのトピックを社長が選定し、各自感想文を書いてきます。

当日は4~5名の班に分かれ、書いてきた感想文をそのうちの一名が読み、そのことについて班の全員が一人ずつコメントします。次にまた別の人が感想文を読み同様に全員が一人づつコメントをして行きます。

全員が終わったところで、本日一番良かった感想文の人をリーダーが選び、その人が全員の前でもう一度自分の感想文を発表します。

最後に社長が講評をします。 |

2019.11.1(金)

11月号特集 「語らざれば愁(うれい)なきに似たり」(江戸時代の禅僧 白隠の作)

あの人の眼をご覧なさい、何も語らなかったら何の愁いもないように見えるでしょう。

何の悲しみもないように見えるがその眼の奥には深い悲しみが秘められている。 |

| 対象ページ①P30~ |

「意思あるところに道あり 」

平和園社長 新田隆教氏

ご自身の目が光を失っていく中での苦悩と、立ち直りに至る軌跡について語っていただきました。 |

|

学んだ事

〇どこそこへ行きたいという意思を明確に持っていれば必ず道は開けるしその姿を見て周りの人もサポートしてくれる。

参加者の意見 参加者の意見

〇今回のトピックにより、できるできないではなく、自分がやるか、やらないかによって決まるものであるという事を学びました。自身をより成長させるためにも、できるかできないかではなく、やるか、やらないかで積極的にチャレンジしていきたいと思いました。

〇意思を持って行動する事、やらされている行動では同じ時間、同じ内容でも出来栄えには雲泥の差があると思います。自ら進んで取り組むこと、そして人を信じること、自分を信じることで、道は開けると思いました。 |

| 対象ページ①P46~ |

「悲しみも苦しみもそれ自体に必ず意味がある」

豊田 氏

ドイツの名門楽団で長年コンサートマスターを努めた豊田氏の生き方から、不遇や苦難を乗り越える秘訣を学びました。

|

|

学んだ事

〇幼くして両親を亡くす不幸に見舞われながらも、人との出会いと自らの努力で運命を切り開いてきた豊田氏。

チャンスは誰にでも平等に与えられていて、それを掴むことができるかどうかは本人にかかっている。「熱意」「努力」「すぐ行動する事」「続けること」これらをすべて実践されてきた。

参加者の意見 参加者の意見

〇「人の倍以上努力し、勉強し、工夫する。苦難を乗り越える道はそれしかない」という言葉が印象に残りました。

やる事が沢山ある時、否定的なマイナスな考えになってしまうことがありますが、それだけ機会を与えられていると捉えて効率よく出来る方法を考えて行動するよう努力したい。

〇一流プロとは「人生を懸けている人」という言葉に世の成功者の共通点であると改めて思いました。

|

|

|

|

2019.11.22(金)

12月号特集 「精進する」

精進とは、励んで怠らないことである。ひたむきに人格形成に励み務めること。

|

| 対象ページ①P54~ |

「いかに人を育てるか」

熊本県大津高校 平岡氏 花巻東高校 佐々木氏 対談

地方の公立高校を全国屈指のサッカー強豪校に育て上げた大津高校の平岡氏とメジャーリーガを排出する甲子園の常連チームを作った花巻東高校の佐々木氏からいかに人を育てるか、リーダーにとり最も重要かつ困難な命題について学びました。 |

|

学んだ事

〇三つのやる気「すぐやる、必ずやる、できるまでやる」

〇本というのはその道の一流の人が苦労して築き上げてきたことをたった1500円くらいで学べる。

決して会えないような一流の人に本を通じて触れ合うことができる。こんな簡単で見返りの多い自己投資は他にはない。

参加者の意見 参加者の意見

〇物事に対していかに主体的にやるかが大切。

〇このトピックにより本を読む事の大切さを再度認識しました。お二人とも本から学んだ事が多くあるとおっしゃっています。

本を読むことは普段会うことのできない一流の人と本を通じて触れ合うことができ、今後の自分を良くしていくことに繋がっていると思いました。

|

|

「祈りは人を救う」

スヴェンソン会長 兒玉圭司氏 筑波大学名誉教授 村上和雄氏 対談

世界各地でこれまで経験したことのない異常気象、自然災害が頻発している。何かがおかしい、地球環境がいよいよ深刻な局面にさしかかりつつあるのではないか。人類が直面する現状と進むべき道についてお二人に聞きました。

|

|

学んだ事

〇一人一人が環境を守るために日々意識して行動していくことが地球環境の改善につながる。

参加者の意見 参加者の意見

〇地球に感謝するためにも温暖化を少しでも防ぐ事が重要。もったいない運動で地球の負荷を減らすことが大切。

〇自分自身では日常生活において食事では食べ残しをしないようにしたり使っていない電気は消す、会社においてはコピー用紙は裏紙を使用したり、昼休みは電気を消すなどしています。

一人一人が地球の為にできる行動を起こして行けば環境問題は良い方向に変わって行くと思うのでこれからも意識して行動していきたいと思います。

|

|

|